Andreas Dandur petani sawah dusun Tando, Desa Liang Sola Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat menarik kedua kerbaunya ke tengah petakan sawah. Di tengah bisingan deru hand-tractor Andreas masih memilih kerbau untuk membajak sawahnya. “Selain karena kerbau sendiri, juga kalau pake kerbau ongkos kerjanya bisa dipangkas” jelasnya.

Andreas memilih Kerbau ketimbang hand-tractor sebagai salah satu upaya alternatif agar dapat luput dari kepungan beban kerja berbiaya tinggi, lebih jauh dari itu adalah buntu. Tidak ada alternatif lain selain harus bertekuk lutut di bawah kaki rentenir. Meminjam dengan beban bunga bervariasi berkisar antara 5-20 %. Jika tidak, maka sawah akan kembali menjadi padang tandus, dan segala hal yang berkaitan dengan hidup tampaknya menjadi buram.

Andreas tidak sendiri. Seperti halnya petani sawah lainnya di Liang Sola, mereka berhadapan dengan berbagai tantangan akut yang melanda kehidupan para petani kecil yang menyebar di tanah air ini. Mulai dari beban produksi berbiaya tinggi, tidak memadainya hasil usaha, rendahnya harga jual, sampai pada kebijakan negara yang bagai tidak memihak.

Soal di atas jika dipilah-urai sebenarnya sangat kompleks. Namun sekedar sebagai kisah, kami akan mengangkat beberapa fakta yang dirangkum dari penelusuran kami selama tiga hari perjumpaan intensif dengan para petani sawah Lembor. Di bawah judul ‘Dari Tando, Tentang Lembor’ kami paparkan poin-poin berikut:

Mula-Mula Adalah Agricultural

Sebelum tahun 1982 para petani sawah yang menyebar di Dusun Tando secara khusus, dan Desa Liang Sola pada umumnya, mengelolah padi tadah hujan dengan benih padi unggul lokal yang bernama Woja Longko (benih beras merah). Proses produksi untuk menghasilkan Woja Longko tidak memamakan biaya tinggi. Sistem gotong royong yang bernuansa kekeluargaan yang biasa disebut dodo dapat menjadi pengikat dan kekuatan bersama untuk mengelolahnya.

Tanahnya pun subur lantaran selain hanya ditanam sekali setahun, juga pupuk yang digunakan adalah hasil dari pelapukan tumbuh-tumbuhan dan sisa pembakaran dedaunan. Obat-obatan (pestisida alami) pengusir hama pun tidak didapat dari toko, lantaran digunakan dari ramuan alami yang diracik sendiri dari dedaunan yang baunya menyengat.

Makna dasariah tentang petani dan pertanian (agricultural) menjadi hakikat kerja mereka. Perihal itu, bukan berarti menjadi petani tanpa memiliki system pertanian. Mereka bertani berdasarkan kalender musim yang mereka baca dari gerak alam. Mereka melakukan semua aktivitas pertanian sebagai bagian dari upacara luhur, diawali dengan kurban dan diakhiri dengan perayaan syukur. Mereka menanam benih-benih unggul. Merawatnya dalam proses dan dilalui dengan kerja keras. Selanjutnya memanennya dengan gembira dan mensyukurinya sebagai anugerah Tuhan dalam dan melalui alam.

Bergerak Menuju Agroindustri

Namun, rentang waktu antara 1982 sampai 1984 sistem pertanian alami ini secara perlahan-lahan berubah. Di awali dengan pencetakan sawah secara massif di dataran Lembor dengan didukung peningkatan kualitas irigasi oleh pemerintah Orde Baru. Para petani sawah tadah hujan pun beralih ke sawah irigasi.

Tidak hanya itu, Seluruh basis pertanian di pedesaan dikonsentrasikan untuk menanam padi. Petani dimobilisir untuk hanya menanam padi demi keamanan pangan. Tidak ada kebebasan bagi petani untuk menanam tanaman pangan non beras atau tanaman ekonomis lain. Benih-benih lokal semisal woja longko pun perlahan ditinggalkan.

Strategi ini didukung dengan subsidi pertanian secara besar-besaran dalam bentuk subsidi pupuk (kimia), benih (hibrida), obat-obatan (kimia), kredit murah, kebijakan harga dasar dan pembangunan irigasi. Sebagai pendukung suksesnya ketersediaan pangan, rezim Orde Baru membentuk lembaga penyalur saprodi di tingkat desa, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). KUD juga berfungsi sebagai penampung hasil produksi petani. Pemerintah –melalui Departemen Pertanian- membentuk Satgas Bimas padi dan menerjunkan penyuluh pertanian (sekarang PPL) ke desa-desa dalam rangka sosialisasi dan aplikasi program pertanian revolusi hijau.

Petani sawah Tando, seperti halnya petani sawah lain di seluruh pelosok tanah air tidak lagi punya kebebasan untuk menanami tanahnya dengan tanaman budidaya yang sesuai dengan keinginannya. Mereka tidak lagi menggunakan pupuk alami, tidak lagi menggunakan obat-obatan almai, tidak lagi menyimpan hasil produksi dan menjualnya sendiri. Singkatnya petani seakan-akan dipaksanakan untuk mengejar hasil sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, sampai-sampai kebiasaan kerja sama dan gotong ronyong (dodo) menjadi tidak bermakna lagi.

Inilah agroindustri. Pertanian menjadi sebuah industri raksasa, dengan para petani menjadi pekerjanya dan sawahnya menjadi mesin produksi. PPL menjadi mandor, KUD menjadi penadah sekaligus rentenir dan pemerintah menjadi owner-nya (bos).

Menjadi Pilar Lumbung Padi

Agroindustri, sebagai sebuah strategi sekaligus solusi atas menurunnya pendapatan negara dari minyak dan gas bumi, dengan memacu ekspor nasional dalam bidang pertanian (sawah) ternyata membuahkan hasil.

Ketika itu di era 80-an Indonesia mencapai puncaknya sebagai negara agraris berswasembada pangan. Lantaran itu, atas nama Indonesia Soeharto diganjar dengan penghargaan prestisius dari FAO. Tidak hanya itu, para petani pun mendapat tempat yang ‘bermartabat’ dalam kehidupan ekonomi desa.

Seperti diakui para petani sawah Tando, pada ketika itu mereka benar-benar merasakan keberhasilan program pemerintah. Produksi padi melimpah ruah. Pasar hasil produksi terbuka lebar, setelah pemerintah membuka KUD. Demikian juga dengan modal usaha, KUD bersedia memberikan pinjaman dengan kredit murah.

Sebagai salah satu pilar ‘Lumbung Padi’ Nusa Tenggara Timur, petani sawah Lembor mendapatkan kemudahan dalam banyak hal. PPL memberikan penyuluhan secara intensif dengan menyentuh sisi terdalam kebutuhan petani agar berdaulat. Dengan didukung berbagai lembaga bentukan pemerintah lainnya seperti HKTI Satgas Bimas Padi dan KUD, petani sawah menjadi begitu kuat dan produktif.

Belum lagi dibilang peran sentral International Rice Research Institute (IRRI) di Filipina yang digandeng pemerintah Orde Baru untuk menyediakan sekaligus menyebarkan benih-benih unggul jenis IR, pupuk dan pestisida. Dalam pada itu, Petani sawah benar-benar dibuai hasil yang menjanjikan, sampai-sampai petani itu sendiri lupa bahwa mereka sudah sedang dikepung system yang secara perlahan tidak hanya mengalahkan mereka tetapi menjadikan mereka hanya sekedar sebagai ‘buruh’ di atas tanah sawah mereka sendiri.

Menjadi Buruh Tani di Atas Lahan Sawah Sendiri

Dampak paling buruk dari Revolusi Hijau yang dipraktikkan kepada seluruh petani sawah di seluruh pelosok tanah air, termasuk para petani sawah desa Tando adalah adalah petani sawah menjadi buruh/pekerja tani di atas lahan sawah sendiri. Ada beberapa fakta yang dapat diangkat sebagai contoh:

- Hilangnya kebiasaan

bertani secara alami

Petani sawah dusun Tando dan Nangka desa Liang Sola mengakui bahwa mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan bertani secara konvensional yakni ‘Wajib menggunakan benih hibrida (produk perusahaan), obat-obatan kimia, dan pupuk-pupuk kimia’. Kebiasaan lama dengan system pertanian alami, menggunakan benih, pupuk dan obat-obatan alami sudah hilang.

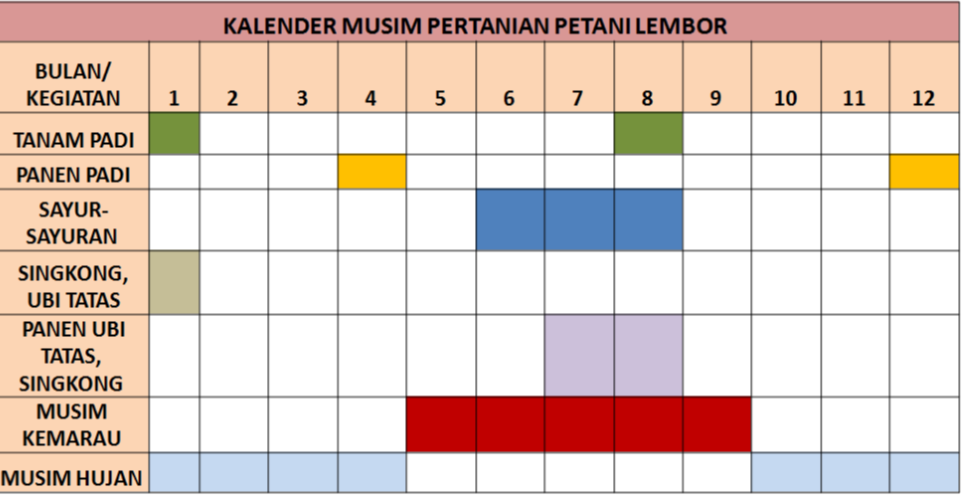

Tidak hanya itu, system bertani dengan menggunakan kalander musim yang secara alami dibaca berdasarkan gerak kosmos/alam nyaris tidak terdengar lagi. “Sekarang, kalau petani sawah rata-rata menanam padi itu dua kali setahun. Itu saja. Tanaman pangan jenis lain seperti singkong, umbi-umbian dan jagung bukan menjadi pilihan pertama” aku Alexander Wandi, salah seorang petani sawah dusun Nangka desa Liang Sola.

Sistem pertanian yang dibangun secara konvensional secara tidak sistematis telah mempengaruhi para petani sawah.

TPengaruhnya tidak hanya dalam praktik mengolah sawah, tetapi juga dalam cara berpikir para petani. “Jadi kami itu, memang benar-benar bekerja seperti itu, macam sudah ditentukan, entah musim panas atau hujan”. Lanjut Alexander.

Selanjutnya sementara ini, proses usaha tani berorientasi pada uang. Kebiasaan-kebiasaan lama yang dalam arti tertentu hemat biaya sekaligus mengikat tali persaudaraan nyaris hilang. System gotong royong (dodo) dan membacak sawah menggunakan kerbau sudah amat jarang.

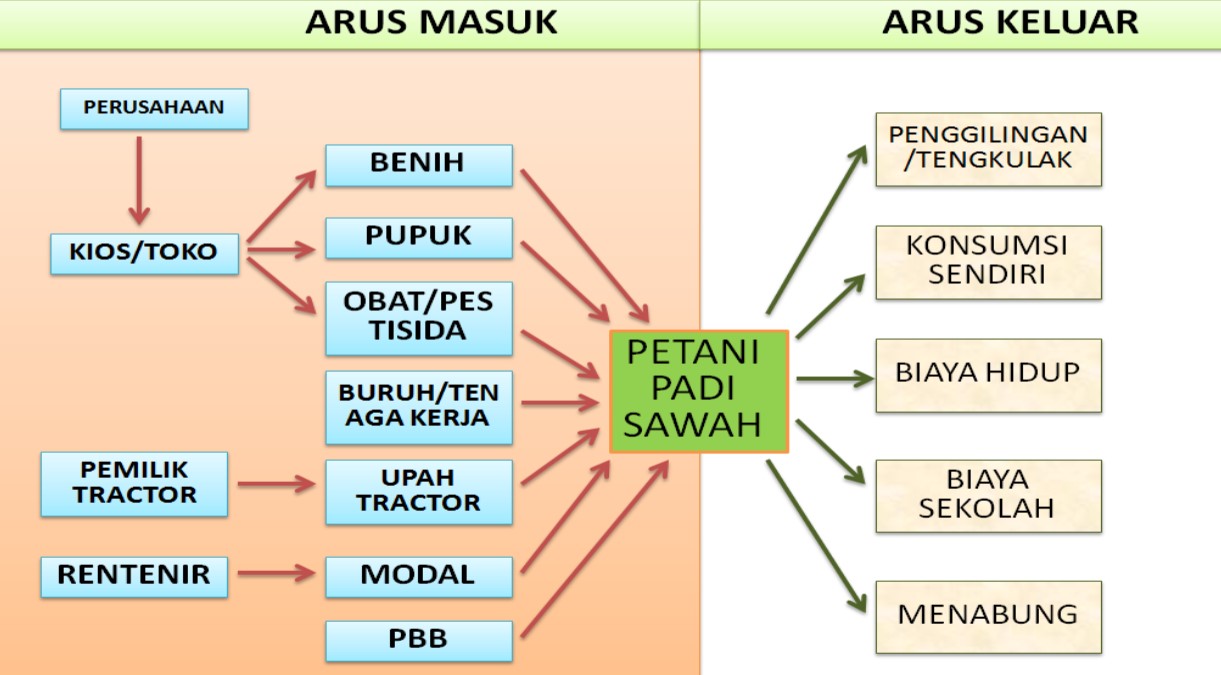

System dodo misalnya sudah benar-benar hilang. Semua petani sawah Lembor sementara ini harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk proses produksi/usaha tani. Tenaga buruh untuk tanam, bersih pematang, penyiangan dan pemanenan semuanya dihargai dalam bentuk uang yang tidak sedikit jumlahnya. “kalau tidak ada uang, petani sawah Lembor tidak bisa kerja sawah. Semuanya sudah pake uang, pupuk dan obat pake uang, benih pake uang, pokoknya semua” aku Andreas Dandur, petani sawah dusun Tando desa Liang Sola.

Lantaran itu salah satu alternatif yang dipilihnya adalah membajak sawah dengan menggunakan kerbau “Sebenarnya bajak sawah sekarang harus pake hand-tractor karena tanahnya sudah keras, tetapi untuk memotong biaya terpaksa saya gunakan kerbau walau pun agak lama” lanjutnya.

Namun demikian, tidak semua petani sawah Lembor memiliki kerbau. Pun pada saat yang sama, para petani sawah Lembor membutuhkan hasil yang segera supaya dapat dengan segera pula menghasilkan uang untuk kebutuhan ekonomi keluarga.

System inilah yang sudah sedang dibangun dalam kehidupan para petani sawah Lembor. System yang tidak membuat para petani sawah tidak bergerak bebas dalam menentukan pilihan-pilihan alternatif. System yang membuat para petani sawah menjadi tidak dapat berkembang menjadi petani modern. Lantaran dikukung-kekang oleh berbagai persoalan yang mendera mereka.

- Kerjasama ‘diam-diam’ antara Pemerintah dan Perusahaan

Sadar atau tidak, pemerintah dan perusahaan penyedia benih, pupuk dan pestisida punya andil besar dalam proses pemiskinan para petani Lembor. Kasat mata, berbagai kelompok tani yang dibentuk pemerintah, benar-benar mendidik petani untuk bermental proyek. Itu pun jika petani mendapat cipratan subsidi, jika tidak maka di tingkat segala bentuk subsidi seperti pupuk, benih dan pestisida habis digunakan oleh ketua-ketua kelompok dalam kerjasama dengan PPL.

“Saya heran, kenapa nama saya ada dalam kelompok padahal saya tidak pernah didatangi untuk menjadi anggota kelompok”. Keluh Alexander Wandi yang mengolah sawah di Pong Nombong. “Saya heran apakah pemerintah tidak mengawasi pembagian benih padi apakah sampai ke petani atau tidak. Atau apakah pemerintah tidak teliti benar-benar dengan kelompok-kelompok yang hanya mencari untung dengan mengajukan proposal palsu?” lanjut Alexander dengan tanya.

Kerjasama paling nyata antara pemerintah dan perusahan yang secara sistematis membelenggu petani Lembor adalah berkeliarannya perusahaan penyedia pupuk dan pestisida kimiawi di dataran Lembor. “Makin kami beri pupuk dan obat-obatan makin banyak hasil yang kami dapat, tetapi kalau kami tidak beri pupuk dan pestisida lagi maka sudah pasti tidak akan ada hasil lagi” jelas Antonius Adol, petani sawah dusun Wae Mata desa Liang Sola.

Kebiasaan menggunakan pupuk kimia, pestisida dan benih yang setiap musim tanam terus bertambah, membuat para petani sawah Lembor kian tidak berdaya. “Yang anehnya, PPL jarang datang memberikan solusi. Kami tidak tahu apakah ada PPL atau tidak. Kalau ada pasti mereka datang lalu menawarkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia” lanjut Antonius.

Orientasi pemerintah, pun perusahaan adalah pada hasil. Tampaknya keduanya tidak melihat secara cerdas bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal perlu didukung dengan kekuatan proses produksi yang mensejahterakan petani. Yakni antara lain yang membuat petani menjadi tuan atas tanahnya sendiri selanjutnya menentukan harga atas proses produksi tersebut.

Fakta menunjukan. Pada tahun anggaran 2012, pemerintah Manggarai Barat melalui Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) mengalokasikan dana untuk Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan sebesar Rp. 150.000.000. Dua poin belanja yang tercantum di dalamnya adalah belanja bibit tanaman sejumlah Rp. 13.400.000 dan obat-obatan (pestisida kimia) sejumlah Rp. 23.950.000. Dua poin ini memang berangka kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Lantaran modal belanja harus lari ke perusahaan penyedia benih dan obat-obatan sementara 1) petani menjadi amat tergantung pada benih hibrida dan obat-obatan kimia serta 2) petani dan tanah garapannya diberi racun kimia.

- Harga ditentukan Tengkulak

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa petani sawah Lembor pada umumnya, dan Tando, Nangka dan Wae Mata desa Liang Sola secara khusus sudah sedang berputar dalam permainan system yang secara siistematis digagas para pemodal.

Jika pada masa Orde Baru, Soeharto yang menentukan system pertanian dengan amat sistematis di mana KUD menjadi ujung tombaknya, dan PPL menjadi mandornya, sekarang ini, system yang nyaris sama diteruskan.

Apa yang sudah sedang diteruskan itu, sementara ini menjadi problem utama dan pertama para petani sawah Lembor, yakni pertama, bahwa mereka tidak dapat keluar dari genggaman perusahaan penyedia benih, pupuk dan pestisida lantaran ketargantungan pada hasil yang begitu tinggi dan kedua adalah juga tidak dapat keluar dari cengkraman para tengkulak yang tidak hanya bersedia meminjamkan modal tanpa agunan tapi dengan bunga tinggi (berkisar antara 5-20 %) tetapi juga di tangan mereka harga beras ditentukan secara sepihak (rata-rata Rp. 6.000—6.300 per kg).

Modus yang dipraktikan oleh para tengkulak adalah melalui penggilingan padi. Melalui penggilingan, para pemodal meminjamkan uang kepada petani dengan bunga bervariasi tanpa agunan/jaminan. Setelah panen, para petani dengan sendirinya akan menggiling padi-padi mereka ke tempat penggilingan yang meminjamkan modal. Hal ini dimaksudkan selain agar beban pinjaman langsung dipotong, juga sekaligus sebagai pasar. Sekalipun dengan harga yang ditentukan pihak penggilingan/tengkulak dengan murah yakni berkisar antara Rp. 6.000—6.300 per kg, petani sudah dengan sendiri pasrah. Lantaran hasilnya jelas laku di pasaran pun pada saat yang sama beban utang berkurang bahkan lunas.

“Kami bahkan tidak mendapat keuntungan apa-apa, istilahnya gali lubang tutup lubang” aku Andreas Dandur. Padahal padi adalah tumpuan harapan para petani sawah Lembor untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mulai dari pemenuhan kebutuan konsumsi sendiri, biaya anak sekolah sampai menabung. “Bagaimana mau menabung, untuk musim tanam berikutnya saja kami harus pinjam lagi ke pemilik uang” lanjutnya.

- Kelompok Tani tadah uang/benih/pupuk dan

tumpulknya kerja PPL

Dalam kepungan aneka soal yang di hadapi para petani sawah Lembor, seharusnya peran PPL lebih dan intensifkan, pun kelompok-kelompok tani lebih solid dan kuat. Tujuannya selain dapat secara bersama-sama para petani mengurai soal secara jelas dan cermat, juga secara bersama-sama membangun kesadaran bersama untuk memulai system dan mekanisme pertanian yang memihak para petani kecil.

Namun faktanya, seperti yang sudah disinggung di depan (poin 2) banyak kelompok yang dibentuk hanya lantaran proyek benih, pupuk dan permodalan yang disubsidi pemerintah. Bahkan tidak jarang muncul kelompok-kelompok gadungan yang dimanipulasi oleh para ketua kelompok hanya supaya mendapatkan bantuan pemerintah dan lembaga bantuan lain. Nama-nama para petani dicatut ke dalam lembaran proposal dengan tanda tangan foto kopi atau palsu, menunjukkan keterangan lahan dan hasil usaha yang tidak sesuai dengan kenyataan agar subdisi pemerintah tersalurkan.

Tidak hanya itu, peran PPL pun tumpul. Sebagaimana sudah disinggung di depan perihal peran/fungsi PPL sebagaimana yang kami kutip dari Van Den Ban, et.al (dalam Agricultural Extension:2003) justru jauh panggang dari api. “PPL datang kalau ada maunya, dan kalau datang ya hanya untuk urus yang mereka kenal atau keluarga mereka” keluh salah seorang petani desa Nangka yang tidak hendak menyebutkan namanya.

Berhadapan dengan kenyataan itu, fungsi pertama dan utama PPL yakni membantu petani menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan ke depan, serta membantu petani menyadarkan terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut justru tidak terlaksana. Sebaliknya PPL justru menjadi salah satu masalah tersendiri (dan serius) bagi para petani sawah Lembor.

Pesan-Pesan Di Akhir Catatan

Menyelam lebih dalam catatan-catatan narasi para petani sawah Lembor, seperti yang dituturkan para petani sawah dusun Nangka, Wae Mata dan Tando desa Liang Sola, baik yang tercatat dalam halaman-halaman ini maupun yang tersajikan dalam keseharian mereka, kita hanya hanya dapat menyimpulkan dalam satu pepatah “Seperti Tikus Mati di Lumbung Padi”. Itu saja.

Mengurai pepatah di atas dengan berkaca pada petani sawah dan persawahan Lembor tidak hanya mengurai problem yang kini tampak, tetapi juga merunut kembali ke sejarah mula-mula tentang Lembor. Singkatnya kita dihadapkan dengan kompleksitas soal yang jika diurai membutuhkan waktu panjang.

Namun, beberapa solusi sementara berikut dapat kami tawarkan:

- Memotong mata rantai rentenir dan tengkulak. Butuh kerja sama semua pihak: petani itu sendiri, pemerintah, koperasi kredit dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pertama, Pemerintah berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian. Ujung tombak pemerintah di lapangan, yakni PPL agar dimaksimalkan dan diharapkan bekerja jujur dan serius. Perlu pula pemerintah membuat kebijakan yang pro petani, mengutamakan kemerdekaan para petani ketimbang koorporasi perusahaan. Sekaligus memikirkan secara serius alternatif pangan non beras. Kedua, koperasi Kredit (yang punya manajemen sehat) dimintai untuk melayani permodalan dengan bunga kecil untuk para petani pada saat yang sama memberikan pelatihan analisis usaha bagi para petani. Ketiga, sementara itu pihak lembaga swadaya masyarakat yang concern dalam bidang pertanian diamanatkan untuk mendampingi proses produksi para para petani. Memfasilitasi pelatihan-pelatihan tentang pertanian sekaligus memberi motivasi dan pendampingan.

- Revitalisasi system pertanian, dari system pertanian berorientasi hasil menjadi system pertanian berorientasi proses. 1) menghidupkan kembali proses pertanian alamiah. Tidak hanya system pengelolaan yang dilakukan secara alamiah tetapi juga benih-benih lokal mesti harus dihidupkan kembali. Keuntungannya berstandar ganda, di satu sisi ramah lingkungan di sini lain tidak berbiaya tinggi. 2) maksimalisasi pemaknaan atas agricultural dimana system pertanian harus bertalian dan dalam kesatuan dengan system budaya dan kosmologi setempat. Petani dengan demikian akan mendapat tempat yang bermartabat dalam perannya, tidak hanya sebagai tuan atas lahan sawahnya, tetapi juga sebagai penentu atas hasilnya.

- Petani sendiri harus sadar dalam kapasitasnya sebagai petani. Untuk itu penguatan kapasitas sumber daya manusia para petani mesti diseriusi. Para petani harus bersatu memikirkan nasib dan diri mereka sendiri. Berani keluar dari kungkungan system timpang. Berani melawan kebijakan yang tidak memihak. Pun berani menolak setiap elemen LSM yang hanya datang separuh musim.

- Lantaran itu, soliditas dan sinergisitas petani untuk menyadari ke-petani-annya harus pula tumbuh dari petani itu sendiri. Kelompok-kelompok bentukan petani: dari petani itu sendiri harus direvisi bukan hanya untuk ‘tadah proyek’ tetapi lebih sebagai sarana pembelajaran dan kemandirian.

- Untuk semua hal di atas lagi-lagi, dibutuhkan banyak elemen yang terlibat dan mau melibatkan diri. Tidak hanya petani itu sendiri yang dituntut berdaya-energi, tetapi juga harus didukung oleh kebijakan yang berpihak, pendampingan yang intesif dan modal yang memadai. Pemerintah, LSM, Koperasi, Gereja/Lembaga agama, mesti tidak hanya ‘duduk satu meja’ untuk membahasnya, tetapi juga bergerak berasama dengan visi yang sama mendorong kesejahteraan petani. Agar petani sungguh berdaulat, atau dengan lain kata agar mereka tidak menjadi seperti ‘Tikus yang mati di lumbung padi’. “Kalau lagi banyak sayur dan banyak pembeli, rata-rata pemasukan per hari bisa mencapai Rp. 400.000” tambah Paulina Limbung, istri Stefanus Deos.

Hal yang sama dikisahkah Hubertus Gas “Biaya produksi rata-rata pertahun di bawah dua juta, tetapi hasilnya bisa mencapai 10 juta pertahun”. Katanya.

“Dengan sayur-sayuran saja saya bisa bangun rumah, biaya anak sekolah dan menabung, itu belum terhitung dengan tanaman jangka panjang seperti kayu”

Di Ledang Ada Brantas, Di Puring Hanya Kompos

Dua hal di atas menjadi pembeda antara petani sayur Ledang dan petani sayur Puring-Rangga dalam pengelolaan kebun sayur mereka. Mayoritas petani sayur Ledang menggunakan pupuk dan pestisida kimia seperti pestisida jenis Brantas. Sementara petani sayur Puring-Rangga menggunakan pupuk berbahan dasar kompos.

“Semua kami di sini menggunakan pupuk kompos, dari sisa-sisa pembakaran dedaunan dan kayu yang dicampur dengan kotoran ternak” jelas Paulina Limbung.

“Romo pastor paroki mengajarkan kami membuatnya, maka kami semua yang ada di Puring ini memakai pupuk kompos” tambah Stefanus Deos.

Menuju System Pertanian Alamiah Butuh Proses, Komitmen dan Ketekunan

Mendorong pembiasaan para petani, termasuk petani sayur untuk memulai dan selanjutnya membiasakan penggunaan pupuk dan pestisida alami dalam mengelolah kebun dan ladang mereka memang butuh waktu.

Selain dibutuhkan komitmen dan ketekunan bagi setiap petani, juga perlu keahlian (sumber daya) dan kesabaran dalam berproses. Di tengah kepungan pasar yang menuntut produksi segera, para petani kadang mengabaikan higienitas hasil produksi, kesehatan diri sendiri dan bahkan keselamatan tanah tempat tumbuhnya kehidupan.

Pengabaian atas itu bukan tanpa solusi. Solusi paling tepat untuk itu adalah membiasakan penggunaan pupuk dan obat-obatan alami secara terus menerus dengan diawali secara perlahan. Pertama-tama dimuali dari satu petak lahan sayur, lebih tepatnya satu bedeng. Musim tanam berikutnya meluas menjadi dua petak/bedeng sambil mengevaluasi proses kerja musim tanam sebelumnya. Demikian seterusnya, sampai semua lahan benar-benar murni menggunakan pupuk dan obat-obatan alami.

Rencana Jangka Panjang

Bukan tidak mungkin banyak petani sawah Lembor akan beralih pandang menuju bedengan sayur. Siapa pun termasuk pemerintah tidak mesti awas untuk itu, lantaran petani sawah Lembor sudah sedang beranjak menuju titik jenuh.

Hasil yang tidak maksimal, sementara prioritas utama yang menopang kehidupan mereka adalah padi. Di sisi lain beban ekonomi keluarga kian tinggi sementara harga beras ditekan amat murah oleh para rentenir. Lantaran itu, memilih menjadi petani sayur dan atau buah, walau belum menggurita di semua dataran Lembor memang sungguh menjanjikan.

Namun, jalan untuk itu bukan solusi. Solusi paling mendesak adalah membuka akses modal dan pemasaran bagi parapetani Lembor. Dan untuk itu semua elemen (petani, pemerintah, gereja dan swasta) perlu lonto leok dan selanjutnya bekerja bersama.*)

*) John Pluto Sinulingga dan Kris Bheda Somerpes